冷戰回憶錄-波蘭共產政權武警的誕生(前篇)

- On May 19, 2020

- 0

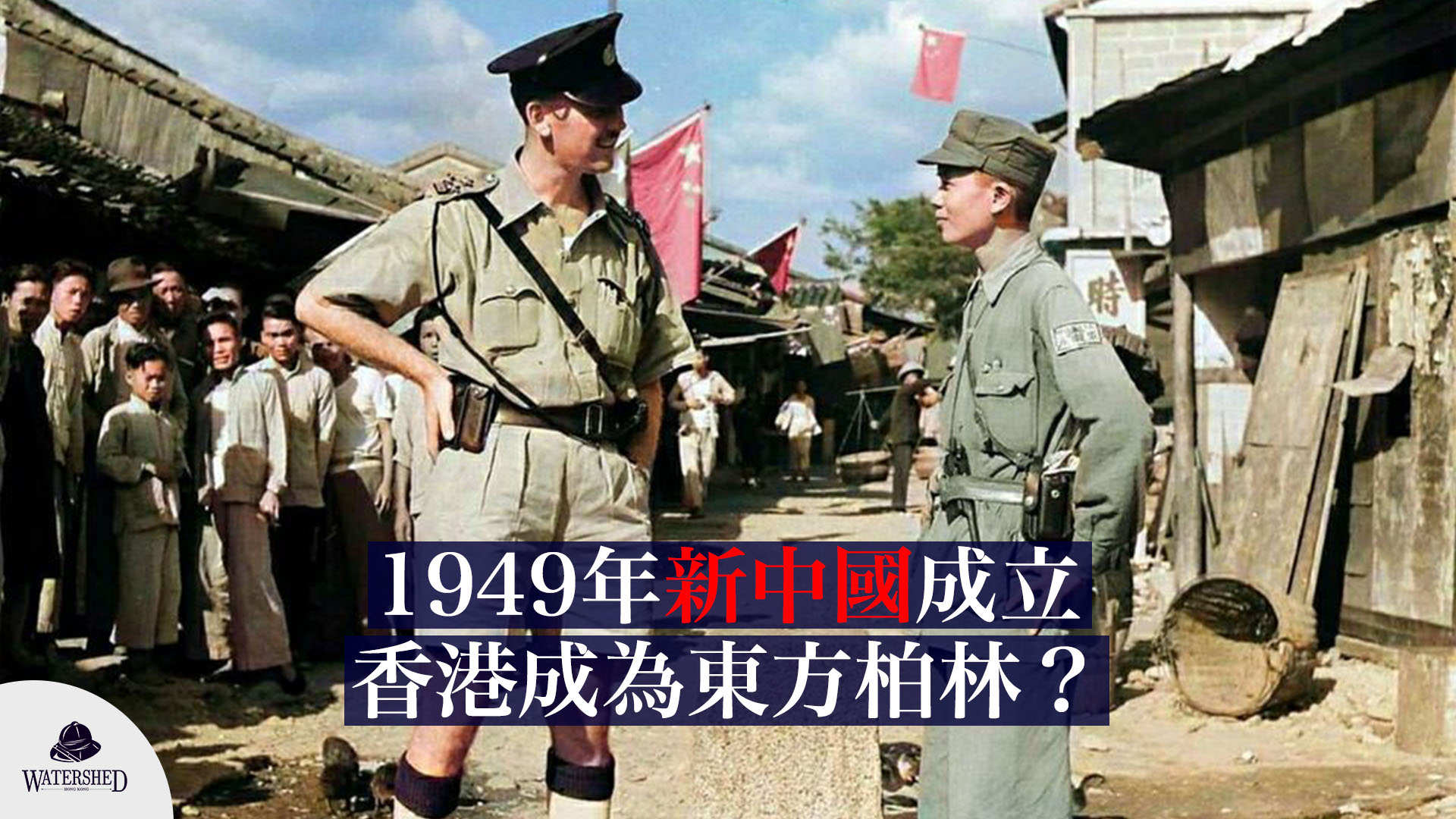

1946年3月,邱吉爾在美國發表「鐵幕演說」,標示二戰盟軍間的意識形態分野浮現,下啟冷戰時代:「從波羅的海的斯德丁到亞得里亞海的里雅斯特,一幅鐵幕已降下歐洲大陸。在這條線的背後,座落著中歐和東歐古國的都城。(From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe.)」在二戰中最先遭到入侵的波蘭,則落在鐵幕東側蘇聯掌控之下。

於大國夾縫間掙扎求存的國度-波蘭

波蘭位處東歐要地,一度是中歐強國,至18世紀末形勢此消彼長,被沙俄、普魯士及奧地利瓜分。除了拿破崙短暫重建華沙公國外,波蘭從地圖上消失一整個世紀。直至第一次世界大戰尾聲,蘇俄退出戰爭,割讓大片土地,令波蘭得以於1918年復興。但是好景不常,1939年納粹德國和蘇聯入侵波蘭,再次瓜分領土。1945年1月,紅軍擊退德軍佔領華沙,幾經波折後國家命運又落到蘇聯手上。

1947年,波蘭人民共和國成立,表面是獨立國家,事實上是蘇聯衛星國受其支配,由統一工人黨實行一黨專政,紅軍大舉進駐。1955年,波蘭加入與西方北約對立的華沙公約組織,成為共產主義陣營的最前線,一旦戰事再度爆發,必定首當其衝。

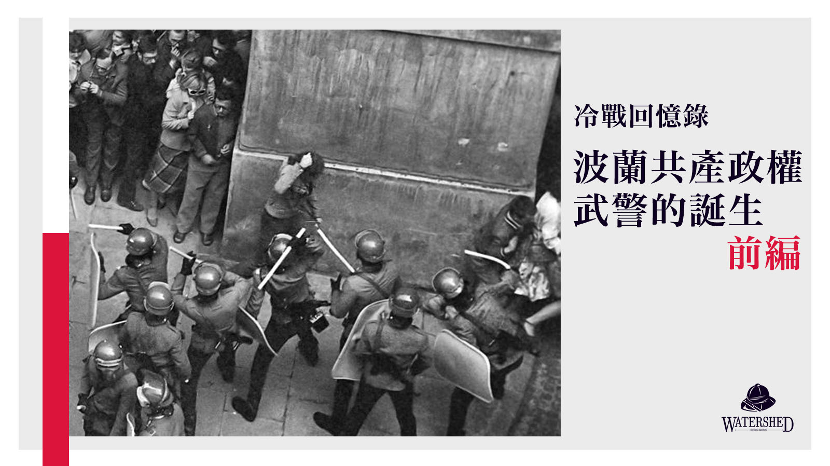

波蘭共產政權武警ZOMO的誕生

共產計劃經濟無助改善當地民生,加上工時長工資低及對民主自由的打壓,波蘭民眾一直積壓不忿。1956年,波茲南 (Poznań)工人與政府談判不果,先發起罷工,再上街抗議,爭取「麵包和自由」 ,叫喊「俄佬滾回去」。國防部長兼前紅軍將領羅科索夫斯基(Rokossowski)下令武力鎮壓,出動坦克入城,造成千餘人傷亡。

同年,波蘭共產政權成立一隊民兵機動部隊(Motorized Units of the Citizens’ Militia),波蘭文簡稱ZOMO,是專門打壓示威的武裝治安部隊。ZOMO定位屬快速應變部隊,能夠在數小時內從陸空兩路到達波蘭境內任何地方,鎮壓動亂。1980年,ZOMO大舉擴充,至1982年全國成員近三萬人,配備催淚彈、水炮車等防暴裝備,甚至有裝甲運兵車。時至今日,波蘭人仍會使用ZOMO蔑稱防暴警察。

ZOMO作為精銳部隊,入伍要求嚴格,除了必須志願加入,還要求身高達180厘米,體重達90公斤。ZOMO成員平均只有26歲,均有中學學歷,大部分來自較為窮困的工農階層。

長期受打壓的波蘭民眾,每次見到ZOMO出動都會咒罵 “Gestapo! Gestapo! ”(納粹德國秘密警察)。當時還流傳一些笑話苦中作樂,例如:ZOMO入伍要求有90/90的標準-體重達90公斤,但智商不得高過90;ZOMO一般以三人為一隊,一人能寫,一人能讀,另外一人負責保護兩位較「聰明」的隊員。

戒嚴下團結工會淪為地下組織

1980年8月,格但斯克(Gdańsk)的船廠工人發起罷工,原本只是爭取提高工資,獲得廣泛支持。團結工會(Solidarity) 隨即成立,後來加入爭取工會自由、言論自由和釋放政治犯等訴求,與共產政權展開長逾一年的談判。

共產政權初時同意商討工會的訴求,但一年後談判破裂,政府決定以武力鎮壓工運。1981年12月12日晚上,政府宣布實施戒嚴,軍隊接管全國所有通訊系統;翌日,ZOMO大肆拘捕團結工會成員,首日拘捕數千人,人心惶惶,團結工會從此只能地下活動,戒嚴令至1983年才結束。

參考資料:

Nelson, Harold D. Poland, a Country Study. Washington, D.C.: Headquarters, Dept. of the Army, 1994.

Paczkowski, Andrzej, Malcolm Byrne, Gregory F. Domber, and Magdalena Klotzbach. From Solidarity to Martial Law: the Polish Crisis of 1980-1981. Budapest: Central European University Press, 2007.

“Poland Profile – Timeline.” BBC News. BBC, May 28, 2018. https://www.bbc.com/news/world-europe-17754512.

Steves, Rick, and Cameron Hewitt. Rick Steves Snapshot Kraków, Warsaw & Gdansk. New York: Avalon Travel Publishing, 2017.

Winter, Sonia. “Churchill Speech Still Holds True Today.” RadioFreeEurope/RadioLiberty. Radio Free Europe / Radio Liberty, April 9, 2008. https://www.rferl.org/a/1080079.html.

提姆・理查德・“在波蘭格但斯克感悟團結工會運動.” BBC 英倫網. BBC, September 22, 2017. https://www.bbc.com/ukchina/trad/vert-tra-41362715.