〈民間「重演」香港保衛戰:為本土歷史補白,尋找失落了的身份認同〉

- On December 23, 2016

- 0

媒體名稱:The News Lens 關鍵評論網 香港

標題:〈民間「重演」香港保衛戰:為本土歷史補白,尋找失落了的身份認同〉

刊登日期:二零一六年十二月二十三日

連結: 〈民間「重演」香港保衛戰:為本土歷史補白,尋找失落了的身份認同〉

我們想讓你知道的是

鑑古知今,是歷史的意義所在。時值香港保衛戰75週年,民間組織「Watershed HK」發起Living Monuments活動,拒絕遺忘昔日軍人的犧牲,也希望這段歷史能為香港人的身份迷思帶來一點啟示。

75年前的聖誕前夕,香港上演了一場以寡敵眾,可歌可泣的浴血奮戰,只維持了18天,卻雖敗猶榮,然而它在歷史上只是一抹塵屑,政府冷待,香港人逐漸淡忘,要數最著名的「文字記錄」竟是一部愛情小說—張愛玲的《傾城之戀》。

1941年12月7日,日本偷襲珍珠港,發動太平洋戰爭,隨即在12月8日南下進攻英國在亞太區的戰略重要據點—香港,從深圳福田攻入新界,炮轟啟德機場,揭開香港保衛戰的序幕。

那天是12月7日,1941年,12月8日,砲聲響了。一砲一砲之間,冬晨的銀霧漸漸散開,山巔、山窪子裏,全島上的居民都向海面上望去,說『開仗了,開仗了。』誰都不能夠相信,然而畢竟是開仗了。流蘇孤身留在巴丙頓道,那裏知道什麼。(《傾城之戀》,張愛玲)

日軍原本以為只消一星期就可以收拾香港,卻遇上奮勇抵抗,用了13天把駐港英軍的防線逐步瓦解,12月20日凌晨,沿紫羅蘭山南下淺水灣、深水灣及壽臣山等地,也就是《傾城之戀》經典一幕:范柳原折返尋回白流蘇後,二人在淺水灣飯店與駐守的英軍和旅館的男女熬了數天,終於守不住,要逃到城中去。

一場敵我兵力懸殊的18天奮戰,歷史教科書記載不多,一下子便跳到12月25日「黑色聖誕」、港督楊慕琦宣布投降的片段,又或在回歸後,只強調東江縱隊戰後營救的功勞,甚至指英國放棄香港、消極投降,忽略或扭曲了當年守軍縱使處於劣勢,仍奮戰到底的生死故事。

「談香港的抗日史,許多人只知道淪陷的『三年零八個月』悲慘歲月,但之前的18日保衛戰,卻無人問津,淹沒在歷史的洪潮之中。」民間組織「Watershed HK」的創辦人葉坤杰慨嘆坊間的歷史論述過於零碎、愛國史觀甚為偏頗。

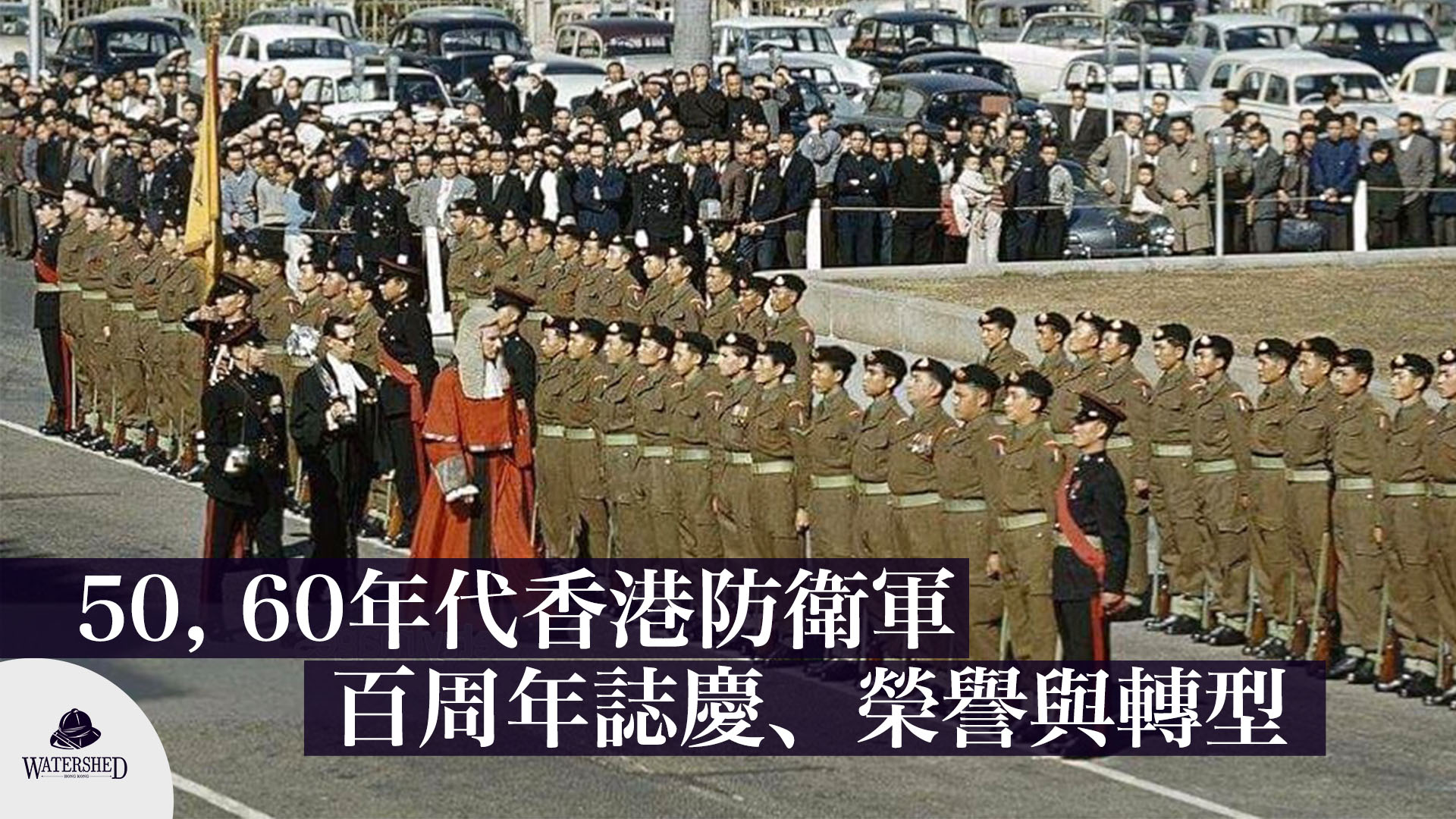

為了填補這18天的空白,葉坤杰(Taurus)與組織另一成員吳嘉熙(Kevin)發起悼念活動,仿傚英國民間紀念索姆河戰役一百周年的做法,舉辦Living Monuments活動,以裝扮、重演(Re-enactment)的方式,讓一行30多個志願演員穿上當年防衛軍的制服,於12月中旬的周末,在中環、尖沙咀鬧市中「站崗」,紀念戰死的先烈,並設導賞員在側,向途人解說一段被遺忘的歷史。

採訪當天,葉坤杰穿起前人的制服,眼神堅定地向記者訴說一股使命感:「Watershed HK的字寓意從過去的歷史中,找到香港變遷的分水嶺。我們相信,認識歷史、認識自己地方的過去,其實是一個建構身分認同的過程。」

這18天的歷史是怎樣被埋沒的?

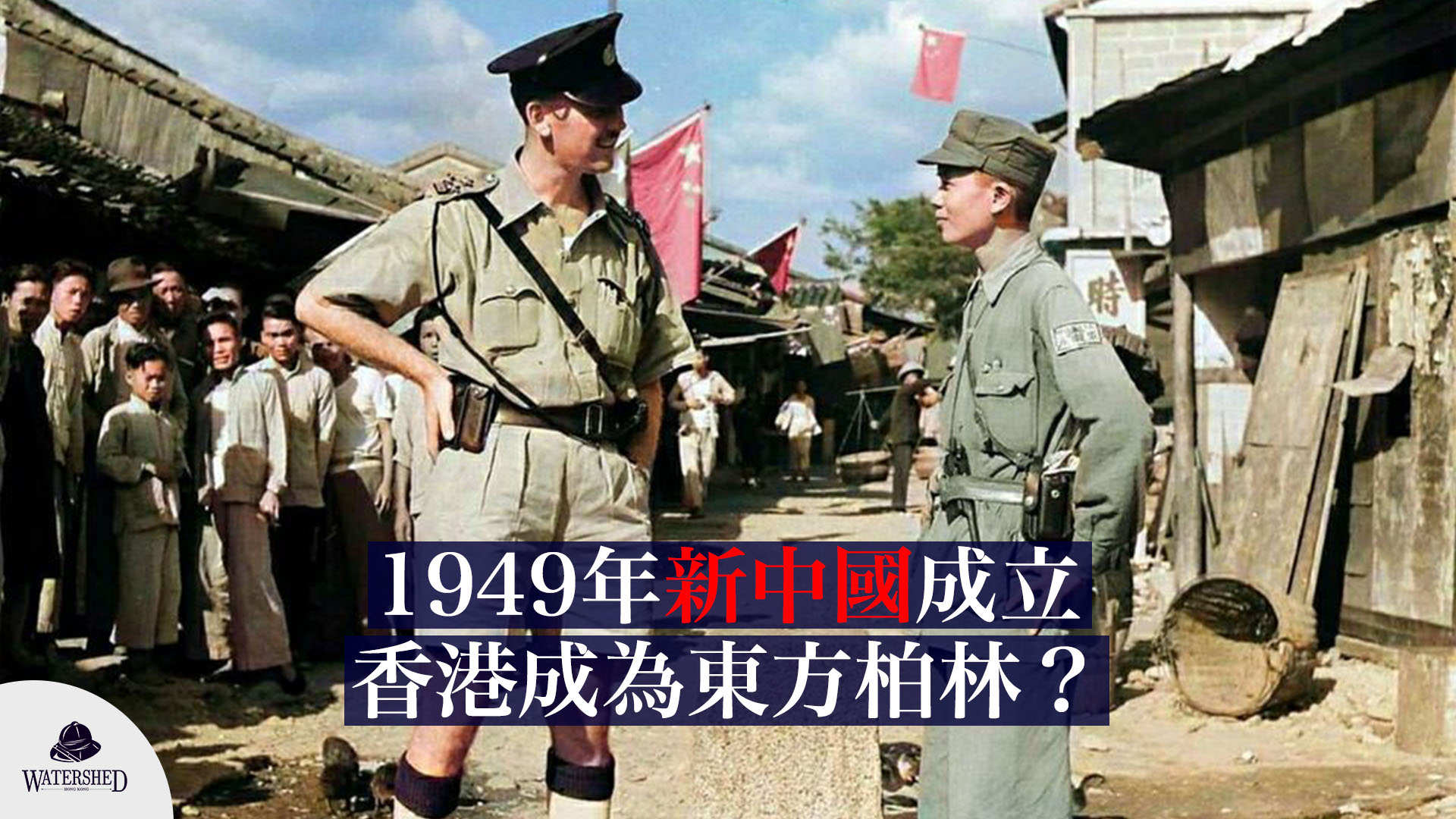

要認識香港保衛戰,或許要從它是怎樣被遺忘說起。自1946年起,港英政府在8月底設法定假期,紀念為港捐軀的軍人,是為「香港重光紀念日」,但在1997年主權移交後,卻因「去殖化」而被取消。而去年,港府更跟隨內地,把9月3日訂為一次性公眾假期,紀念中國抗戰勝利70週年,引起大眾質疑港府厚此薄彼,刻意淡化本土的獨特歷史,隱沒在民族史觀的大論述中。

就在一片史觀爭議的浪潮中,Watershed HK於去年8月成立,第一個歷史補白的任務,是發起「香港重光紀念日」活動,於西灣國殤紀念墳場舉辦悼念儀式,憑弔在香港保衛戰中,過千名英軍、加拿大軍、印裔英兵、華藉英兵及本地義勇軍為港捐軀。當日過百名市民到場默哀、奉上鮮花,卻不見政府代表的身影。

「香港有自己的歷史,但官方不重視,只側重紀念南京大屠殺、抗日戰爭勝利,忽略香港保衛戰中的外藉軍人、本地義勇軍及平民犧牲。再說,在二戰中,香港的命運與內地懸殊,前者進入『三年零八個月』日佔時期,而非中國的『八年抗戰』。」葉坤杰說。

他亦惋惜,許多人對香港過去的認知,僅限於「小漁村﹣轉口港﹣工業城市﹣國際金融中心」的方程式,忽略了曾經存在過的軍事面向。「有人會說18天的戰事短促,因此不予重視,但我不認同,納粹德國與法國的戰役只持續了3個星期,日本攻陷南京也不消10多天,18日的戰事,絕不能小覷。」

自己香港自己救:學習「背水一戰」的精神

Watershed HK在去年12月,曾在FB專頁上發佈「香港保衛戰當年今日」系列圖輯,講述守軍每一天的作戰經歷,他認為還不夠,因為網上討論只是「圍爐」,關心的大多都是歷史、軍事愛好者,他決定接觸更多市民,想到以Re-enactment的方式,把「當年今日」搬上街頭,招募演員扮演軍人。

「相比傳統的紀念碑、教科書、講座,Re-enactment能直接引發途人的好奇心,讓本來對歷史冷感的市民產生興趣。」葉坤杰說。

活動當天,30多名大學生、老師、社工,甚至退伍軍人,化身為昔日的香港防衛義勇軍(The Hong Kong Volunteer Defence Group, HKVDC),一隊由1385名本地華人志願組成,最終近300多人殉難或失縱的防衛軍,以提醒市民當年曾有土生土長的「香港人」為自己的土地付出。

葉坤杰說,除了港英招攬的華藉英兵外,當年還有這班自發組織的本地軍人,是名副其實的「自己香港自己救」,但放諸現今社會,香港的防務落在解放軍手上,「參軍」的公民權利已不復見,一遇到戰事港人根本沒有機會保衛自己的家園。

當年日軍多達42,000人,但由英國領軍的防衛軍僅有13,000人,守軍以「雖千萬人吾往矣」的氣魄,戰至最後一刻。

「作為業餘軍人,他們在黃泥涌峽、赤柱等地英勇激戰,後來獲港英府賜封『皇家』名銜。」

葉坤杰認為,對照今天的社會亂局,這場戰役的精神值得港人借鏡:「在一個政局沒有進展、失序的社會,許多人第一個念頭是『移民』,但我們希望為香港找回信心,讓人知道二戰時,即使守軍面對劣勢,仍沒有選擇離開。若我們一遇到困局便打算放棄、移民,實在很對不起過去為香港犧牲、以鮮血換取和平的人。」

正視歷史:英國從沒放棄香港、東江縱隊的功勞在戰後

香港歷史的論述從來都是你有你說,我有我講,一如也斯在《香港文化》中寫道:「每個人都在說,說一個不同的故事」(也斯:〈香港的故事,為什麼這麼難說〉,《香港文化》)然而,「英國放棄香港,貪生怕死投降」一類的輕率論述,Watershed HK認為是不尊重史實,也對盡忠職守的外國軍人不公道,多次強調「港督楊慕琦兩度拒絕投降」,以顯示英國守衛香港的決心。

實際上,整場戰役死難最多的是英軍,達654人,而加拿大的新兵更在黃泥涌峽一役死傷慘重,令香港成為該國在二戰中死傷最多的戰場,最終557人陣亡。今年加拿大就曾推出銀幣,紀念香港保衛戰75週年,總理杜魯多亦到西灣墳場掉念——但港府依舊不聞不問。

專研香港軍事史、為保衛戰著有《孤獨前哨》的浸大歷史系助理教授鄺智文說:「放棄香港從來不是英國的選擇,只不過英國要兼顧歐洲的戰場,未能增加太多的兵力,但仍希望盡力防守香港至援軍到來。」

《孤獨前哨》提到早於1934年,英國參謀長委員會已建議在港建築防線(後成醉酒灣防線),之後就陸續興建炮台、戰壕,調派軍艦、魚雷艇等。在香港淪陷前夕的12月20日,指揮官莫庇德曾拍電報向倫敦提出投降的建議,卻遭時任首相邱吉爾一口拒絕:「Resist to the end」(抵抗到底)。

除了英軍被貶抑,官方近年對抗日歷史的選擇性論述也惹來不滿。Living Monuments演員之一、正職是歷史老師的陳銘雄說:「所有的犧牲都是人命!但97回歸後,官方對抗日的論述側重了在東江縱隊(又稱廣東人民抗日游擊隊港九大隊,隸屬中國共產黨),英軍、加拿大兵、印裔英兵、蘇格蘭兵的犧牲被漠視。」

葉坤杰以審慎的態度回應:「我們不能說東江縱隊沒有貢獻,但它主要是在淪陷後,騷擾日軍、營救人質的一個游擊隊。但在18日的保衛戰中,它並沒有與日軍直接交戰。」沉默了一會,他又說:「主權移交後,官方或因政治因素只褒揚某部隊,忽略了歷史的全貌。」

具香港特色的戰役:國際面向、種族多元

鄺智文指出,二戰時香港具有重要的國際地位,「經濟上它是亞洲的工業中心,又是金融、船務行業樞紐,在軍事上,更是運輸軍火、補給物品予國民政府的通道。」

在《孤獨前哨》中,鄺智文形容香港為亞洲戰場的「前哨」,當時澳洲軍隊正前往馬來亞,美國派兵去菲律賓,而英國則要求加拿大急增援兵,以營造國際壓力,壯大盟軍在亞洲的勢力,拖延日軍正式開戰,「英國決定守住香港,目的是為了鼓勵中國不要向日本投降,同時令美國不會撤出亞洲,一起威脅日本。」

葉坤杰認為,香港保衛戰的另一特色是「種族多元、華洋雜處」,對現今思考何謂「香港人」的問題有很大啟示。當時香港的守軍包括5000名英軍、4000名印裔英兵、2000名加拿大兵、1000多名華藉英兵,還有約1000多名的本地義勇防衛軍,部隊的組成非常多元開放,而且一些不是在香港土生土長的外藉人士,也為這片土地奉獻了自己的生命,「試問今天的香港人,若有戰事發生,有多少個願意拿起武器,保護自已的家園?」

鄺智文補充,即使是華藉英兵,或是義勇軍中的華人,其「華人」的身份在殖民時代也充滿多樣性,當中有歐亞混血兒、客家人、在海外出生、父輩移居外國的華僑、新界原居民等。「華人身份的複雜性,反映身份認同有許多可能,不一定要視乎膚色、種族、國藉。」儘管香港保衛戰中的烈士來自不同背景,但仍擁抱共同的信念——守護香港,讓我們明白,「香港人」的身世,從來都是曖昧模糊、複雜多變的,唯一不變的重要構成,就是那份熱愛香港的心。

(編按:Watershed HK的Living Monument活動仍然進行中,在即將迎來的12月25日——香港淪陷日,一班「防衛軍」將在早上11時至下午2時半再現街頭,在灣仔地鐵站A3出口站崗。)

核稿編輯:周雪君